Dimanche 3 juillet, la France avait gagné. Les bleus ont joué 5–2 contre l’Islande, la foule du Champ de Mars chante : « On est en demie ! »

Je ne suis pas particulièrement fan de foot. Mais une amie m’avait convaincu de venir découvrir l’ambiance de la « Fanzone » de la Tour Eiffel à l’occasion de ce quart de finale qui s’annonçait grandiose malgré la pluie persistante.

Photographe que je suis, j’ai pris mon appareil photo. Je n’étais pas en reportage – je voulais des souvenirs.

Mais ce sont ces souvenirs qui, peu après le sifflet final, se sont transformés en attelle à la main gauche et des blessures superficielles sur le genou et le coude droit.

Le certificat initial descriptif du service des Urgences de l’hôpital Saint-Louis à Paris – où je me suis rendu à 2h30 du matin – fait état de « dermabraisons » ainsi que de « douleur et oedeme du poignet gauche, douleur à la palpation de l’os scaphoide sans fracture évidente à la radio. »

C’est en rentrant vers le métro « La Motte Piquet Grenelle » que cette bonne soirée s’est transformée en un passage aux urgences. Mon histoire n’est pas objectivement grave : pas de mort ou atteinte grave à la vie ; pas de perte de vue. Je suis un homme blanc.

Je tiens néanmoins à publier cette histoire qui a laissé ma famille et l’ensemble de mes amis à qui j’en ai fait le récit perplexes.

Joint par e‑mail, le service de presse du ministère de la défense – compétant pour les demandes relatives à la gendarmerie nationale – n’a pas réagi, au bout de plus d’une semaine, à une série de questions sur les évènements.

La routine d’une interpellation

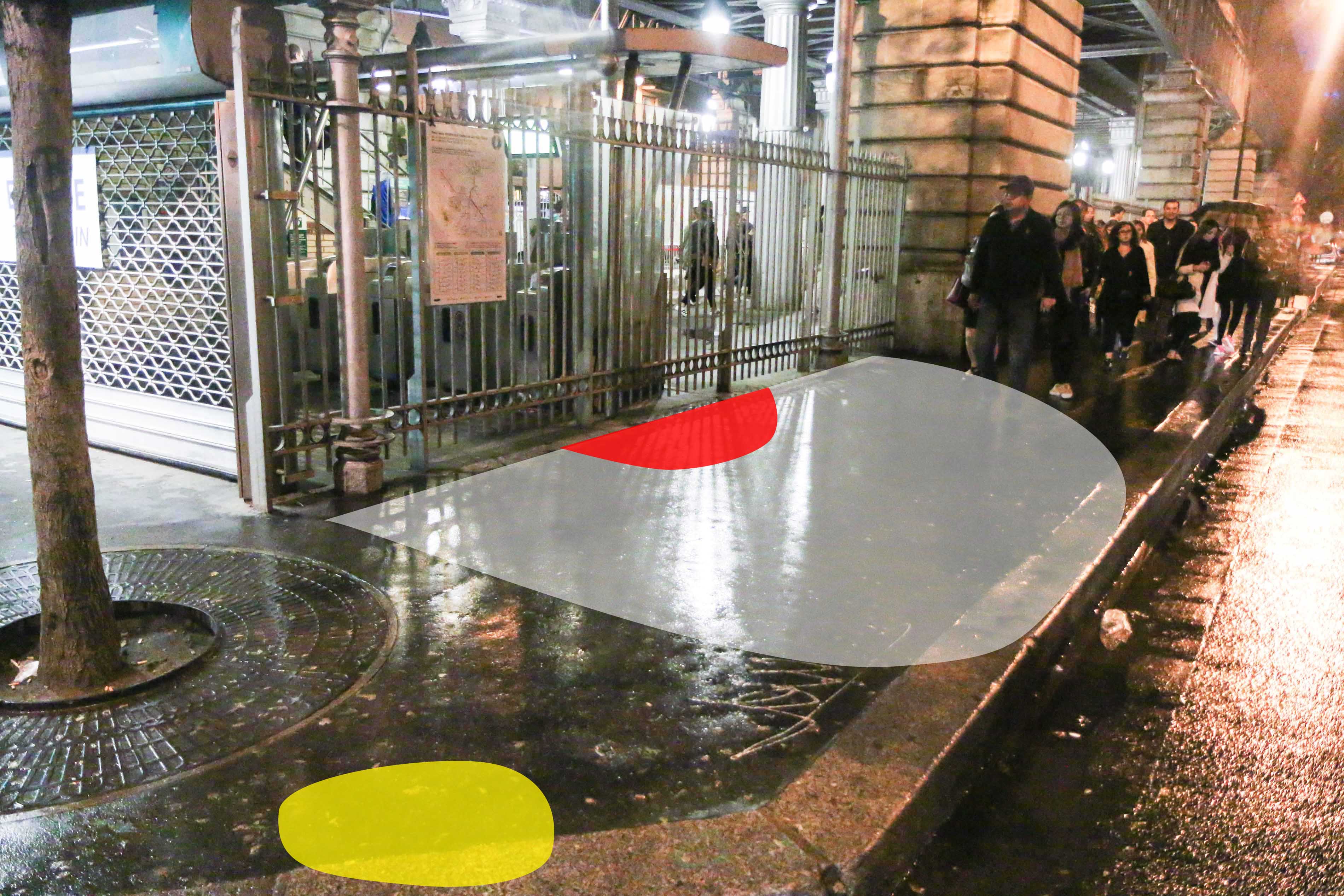

Vers 23h20, alors que je traverse la rue pour me mettre dans la queue pour ledit métro, deux personnes se mettent à sauter sur des voitures. Des gendarmes sont rapides à intervenir. Des gendarmes de l’escadron 14/1, comme il est marqué sur leurs manches, rattrapent les deux pour les interpeller au niveau de la grille du métro. Plusieurs gendarmes interpellent les suspects, alors qu’une demi-douzaine garde le périmètre.

J’ai peut-être couvert un peu trop de manifestations ces dernières années, mais une interpellation déclenche en moi un reflex photo.

Ce n’est pas la première fois que j’observe le travail des forces de l’ordre : pendant plusieurs manifestations, à Paris, à Ferguson ou à Baltimore lors des émeutes, j’ai travaillé entre manifestants et forces de l’ordre et documenté, entre-autre, des interpellations. Je n’ai jamais eu de problème majeur : un coup de matraque sur le sac à dos, des agressions verbales, des bousculades – mais je m’en suis toujours bien sorti. Je garde de la distance si nécessaire, j’évalue la situation, je mets mon appareil photo en évidence, je communique.

Cette interpellation me semblait anodine. J’allais prendre une photo, repartir, la photo ne sera jamais publiée. J’étais venu pour le match, les fans, pour quelques souvenirs entre amis.

Je m’approche à quelques 2 mètres des gendarmes gardant le périmètre. L’interpellation se passait à 5–6 mètres de moi. J’étais sur le trottoir. Je n’ai remarqué personne autour de moi, aucune foule.

Je monte mon appareil photo devant mon œil, je vise. J’appuie. Je me rends compte que je n’ai plus de batterie. Dans mon viseur je discerne un gendarme qui s’approche avec une matraque.

Puis un choc. Je me retrouve par terre. Mon appareil s’envole de mes mains, tape sur le gravier. Tout cela n’a duré pas plus de 2 secondes.

C’est un gendarme qui, matraque à la main, a tapé dans ma direction, probablement visant mon appareil, et m’a fait tomber. Il n’y avait pas eu d’avertissement oral.

Je ne me suis pas approché, ils y avait 5–10 gendarmes qui gardaient le périmètre. Impossible que je sois une menace. Donc pourquoi taper ?

— Yann Schreiber (@YannSchreiber) July 3, 2016

Un gendarme de l’escadron 14/1 m’a porté un coup dimanche 3 juillet, vers 23h20. Ce coup m’a fait tomber, et cette chute me fait prendre le train avec une attelle le lendemain.

J’ai été victime d’une violence policière contre un photographe qui faisait son travail ; contre un citoyen qui ne faisait rien de mal. Et ce non pas dans le contexte d’une manifestation, où les échauffourées violentes sont, certes inacceptables, mais attendues. Ce soir là, je ne m’attendais à rien.

Moquerie et condescendance

Je me relève. J’ai mal au genou, au coude. La douleur à la main a commencé quelques minutes plus tard. Je suis sous le choc. Je rassemble mon appareil, le pare-soleil. Je fourre tout dans un petit sac.

L’interpellation est toujours en cours. Le périmètre est toujours en place.

Je m’approche du gendarme qui me fixe, celui dont je pense qu’il m’a donné le coup. Il avait sa matraque à la main. J’essaye de discerner un numéro de matricule, mais je ne peux pas en trouver aux endroits habituels de son uniforme.

Je m’approche lentement, je demande de savoir ce qui vient de se passer, pourquoi j’ai essuyé un coup, et de connaître son matricule. Pas de réponse. Je demande de parler à son supérieur hiérarchique. Je m’identifie comme journaliste. Sa matraque se lève vers moi.

« Je m’en fous de vos histoires. » La réponse me laisse perplexe. Je réitère mes demandes. Je sors ma carte de presse autrichienne, je redis que je suis photographe. Je redemande de parler à son supérieur hiérarchique.

Quand j’ai demandé à parler au supérieur hiérarchique, le gendarme m’a dit « je m’en fous de vos histoires »

— Yann Schreiber (@YannSchreiber) July 3, 2016

« On travaille ici », me dit-il.

« Moi aussi », lui répondés-je, et j’ajoute : « Je me comporte de manière professionnelle, j’attends la même chose de vous. Je viens d’être tapé, je veux parler à votre supérieur hiérarchique, il doit être quelque part. »

« Je suis le supérieur hiérarchique, je suis en charge », me répond-t-il. Et me demande une pièce d’identité.

« On va commencer par noter votre numéro de carte de presse et prendre votre identité », me dit-il.

Je réponds : « Pas de soucis, mais je veux aussi connaître votre matricule. »

Je commence à sortir ma carte d’identité.

Quand j’ai demandé la matricule, il m’a demandé ma pièce d’identité et ma carte presse, et quand j’étais en train de les sortir il est parti

— Yann Schreiber (@YannSchreiber) July 3, 2016

Le gendarme parle au talkie-walkie et s’en va. Sans dire « au revoir », vous l’aurez compris.

Je reste perplexe devant cette condescendance d’un représentant de la République ; devant ce manque de respect d’un membre des forces de l’ordre.

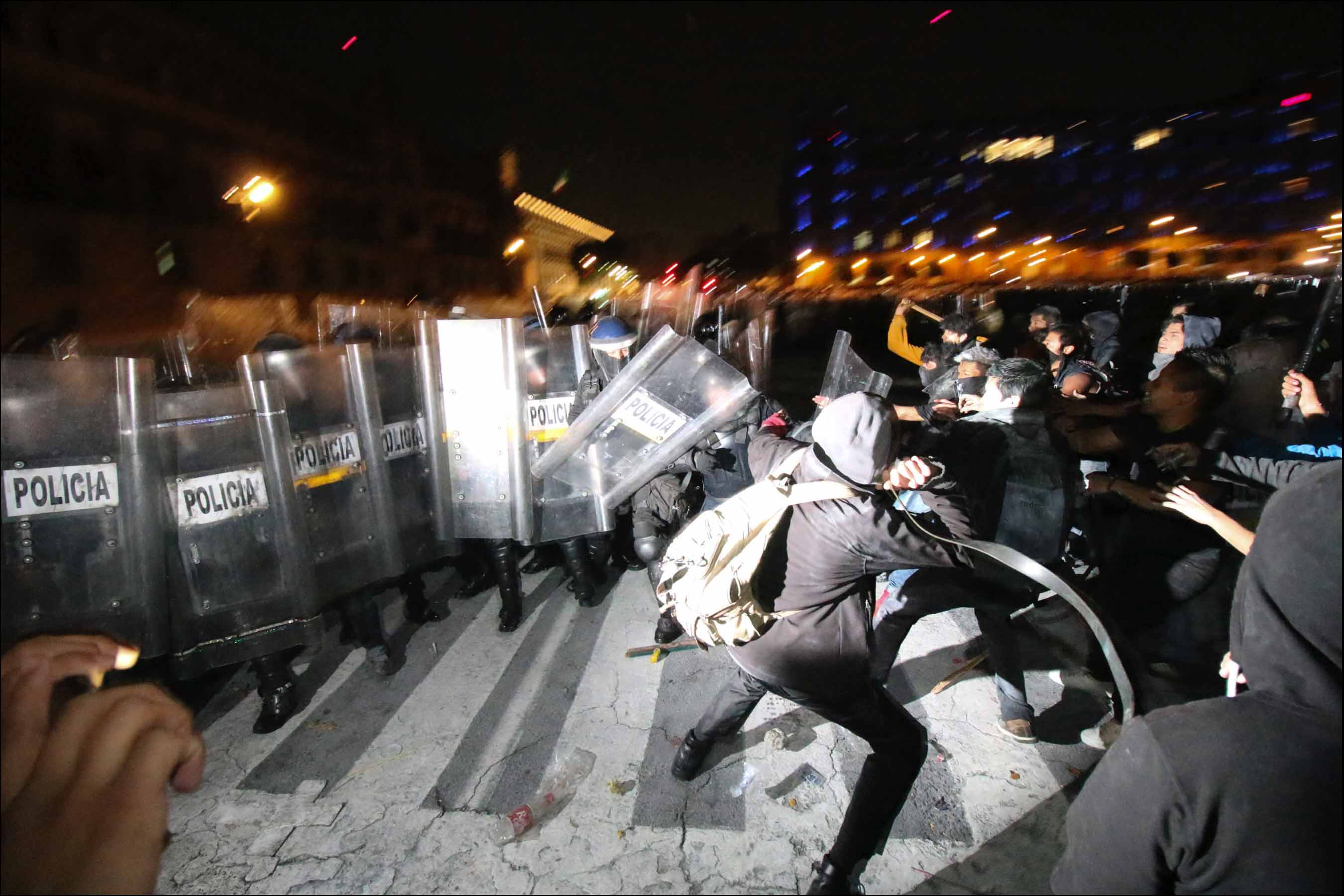

Mais malheureusement cela ne me surprend pas. Ce n’est pas la première fois qu’un agent en uniforme me manque de respect. Mais jusqu’à maintenant, ce n’était jamais traduit en blessures – au moins pour moi. Car plusieurs confrères et consœurs, notamment à Rennes (video), ont déjà été victimes de violences policières délibérées contre journalistes ; sans parler des multiples manifestants blessés à Paris et dans d’autres villes lors de récents affrontements.

Menaces de casser l’appareil, coups de matraque sur une caméra, grenades de désencerclement, interpellations, spray poivre – les témoignages de violences policières sont multiples.

Ce ras-le-bol général a contribué aux manifestations dans le Val d’Oise ; ce sont une série de violences et de tueries policières qui ont fait naitre mouvement des droits civils « Black Lives Matter » outre-Atlantique.

En France, les violences des forces de l’ordre, ainsi que l’atteinte à la liberté d’informer, au travail journalistique de documenter, semblent répétées, préméditées et systématiques. Et ce malgré l’absolue clarté des textes, qui autorisent explicitement la prise d’images des forces de police en fonction.

Tout le monde a le droit de prendre en photo ou de filmer une interpellation sans gêner le travail de forces de l’ordre.

Ce soir du 5–2 de la France contre l’Islande, l’interpellation se passait à 5–6 mètres de moi ; le cordon de sécurité était en place ; personne ne s’approchait.

Seul moi, à 2m du gendarme, pointait un appareil photo en direction de l’interpellation. Je ne peux pas m’imaginer quel danger ou quelle menace j’ai pu constituer. J’ai documenté une interpellation ; à en juger à la réaction du gendarme, s’agirait-il d’une menace ?

Accusé et (quasi) interpellé

Après l’interpellation, l’escadron 14/1 continue à régler la circulation. J’en profite pour prendre quelques photos des uniformes. Discrètement, car je vois les regards des gendarmes. Aucun numéro de matricule n’est visible sur ces images.

L’escadron 14/1 finit son travail, et repart vers les camions. Je les suis à plus d’une dizaine de mètres. Je voulais noter la plaque d’immatriculation de la camionnette de l’escadron.

Je prends encore quelques photos. C’est alors qu’un gendarme sort du groupe et s’approche.

« Eh, vous ! Vous avez frappé un gendarme, avant ! » me crie-t-il.

Je suis encore une fois perplexe.

« Non, je n’ai pas frappé de gendarme, j’ai reçu un coup de matraque et je suis tombé » réponds-je.

« Si, si, vous avez tapé un gendarme », réponds l’homme en uniforme. « Venez, je vous interpelle, donnez-moi votre pièce d’identité. »

On m’a appelé « Tintin reporter en herbe »

— Yann Schreiber (@YannSchreiber) July 3, 2016

Je réitère ma position : j’étais la victime.

« Je n’ai pas frappé de gendarme, je veux être absolument clair là dessus, je refuse l’accusation. »

Avec ces mots, je sors ma pièce d’identité, la donne au gendarme, qui m’a conduit au milieu du groupe de gendarmes qui se tenait à côté de la camionnette.

« Je vous interpelle, vous êtes interpellé, » me dit-il.

« Qui est-ce qui s’est fait frapper par ce monsieur ? C’était qui, qui a reçu les coups ? » demande-t-il à ses collègues.

Silence.

« Je n’ai pas frappé de gendarme », dis-je.

Un gendarme me dit de me taire.

« Alors, c’était qui ? » réitère le premier gendarme, ma pièce d’identité à la main.

Silence.

Un gendarme sort de la camionnette, et dit de me laisser partir.

« Ca commence à m’énerver », dit-il. « On va régler ça après, car ces dernier temps, ce genre de choses se multiplient. »

Je viens d’etre accusé d’avoir tapé un gendarme. Et ils m’ont pris ma pièce d’identité avant de me relâcher car « ça va me gaver » (gendarme)

— Yann Schreiber (@YannSchreiber) July 3, 2016

On me rend ma pièce d’identité, on me dit de circuler.

Je retente ma chance : je demande une dernière fois de connaître les matricules des gendarmes présents. Je répète que je me suis fait frapper, pousser, et que je suis tombé.

On me dit de circuler. Un gendarme pointe sa matraque vers moi.

Je recule, puis je prends quelques photos avec mon portable.

« Circulez, si vous ne voulez pas que je vous casse votre portable », s’exclame un gendarme, matraque à la main. Je décide de partir sur le trottoir, j’observe l’escadron 14/1 monter dans la camionnette et partir.

Ce dimanche 3 juin, la France a gagné. Mais la République a, à mes yeux, encore un peu plus perdu.

Épilogue

Au commissariat du 7e arrondissement il m’a été refusé de porter plainte contre un gendarme « car il faut faire ça à la gendarmerie. » Les policiers présents m’ont dit d’aller à Issy-les-Moulineaux.

Selon le site internet du gouvernement, une plainte contre un gendarme ou un agent de police peut être déposée à une gendarmerie ou un commissariat de police.

Étant à l’étranger, je vais porter plainte à un autre commissariat à la rentrée, ainsi que déposer mon récit à l’IGGN.

Ce n’est qu’un épilogue d’une soirée ou les libertés individuelles et de la presse ont encore une fois été bafouées par des hommes portant l’uniforme de la République.

Mon cas n’était pas d’une violence très grave, mais je veux faire valoir mes droits. Ou au moins essayer. En mon nom, au nom d’autres journalistes, et au nom des innombrables victimes de violences policières en France. Les procédures seront longues et mèneront peut-être à rien. Mais je ne me rendrai pas à la violence arbitraire de ceux qui devraient nous protéger.

Texte et Photos : Yann Schreiber

Yann, Merci pour ce témoignage. Ce que tu as vécu est indigne de la France avec son histoire de défense de libertés citoyens. Tu as mon soutien à 100 pour cent et j’espère que tu auras la chance d’en créer quelque chose de positif. Bon courage !